国家予算とは何か?使い道や内訳を簡単に説明

国家予算とは、国が1年間にわたりどのような収入を得て、どのような支出を行うのかを定めた財政計画です。国の経済や社会の基盤を形成し、政府の施策や政策の方向性を明確にする重要な役割を担っています。

日本における令和7年度の予算案は115兆円を超えています。政府はこれを「R6経済対策・補正予算と合わせて、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」へ移行するための予算」だと位置付けています。

財務省の言うキャッチフレーズの通り国家予算はその規模と相まって、日本がどのような方向へ舵を取りつつあるのかを示すものととらえられ、毎年、国会の予算委員会での審議の際に各方面からの注目を浴びるのです。

この記事では、国家予算の基本的な仕組みや歴史、編成のプロセス、そして現状の課題について詳しく解説します。

目次

国家予算とは

国家予算とは、国の歳入と歳出を計画的に示した財政の基本設計図です。企業における事業計画と同様に、国が適切に運営されるために不可欠な仕組みとなっています。

国家予算には、一般会計と特別会計の二つの枠組みが存在します。

一般会計

一般会計とは、国税収入や国債発行を財源とする国の行政運営や公共サービスの提供を担う基本的な予算です。この中には、防衛費、社会保障費、教育費、公共事業費などが含まれ、その年度における政府の政策遂行に必要な資金が計上されます。

財務省は令和7年度予算のポイントとして歳出は「骨太2024」をもとに「経済・物価動向に配慮しつつ、これまでの歳出改革努力を継続する中で、重要な政策に重点化」するとしています。ここでいう『重要な政策』とは、次の通りです。

- 防衛力の抜本強化

- こども・子育て支援

- GX投資推進、AI・半導体産業基盤強化

- 地方創生交付金の倍増や、内閣府防災担当の予算・定員の倍増

- 薬価改定や高額療養費制度見直し、教職調整額段階的引上げ

このほか、経済再生と財政健全化の両立、経済・物価動向を反映した予算編成、歳出の目安における経済・物価動向への配慮などを加味して次のような歳出の内訳となっています。

- 社会保障 38.3兆円

- 防衛関係 8.6兆円

- 公共事業 6.0兆円

- 文教および科学振興 5.5兆円

- その他 9.6兆円

- 地方交付税交付金等 19.0兆円

- 国債償還 17.6兆円

- 利払費 10.5兆円

このなかで特筆すべきは、防衛費が昨年と比べて9千億円増加しているのと地方交付税交付金等も1兆2千億円増加している点です。

特別会計

特別会計とは、特定の目的のためにのみ使う予算の集合体です。全体の規模は一般会計よりはるかに大きく、その4倍弱にも及んでいます。

ご存じの通り単一性の原則で帳簿が2つあってはいけないとされているにもかかわらず、このように国家予算は2つあります。特別会計について財務省は公式ページで次のように説明しています。

国の行政活動が広範になり複雑化してくると、場合によっては、単一の会計では国の各個の事業の状況や資金の運営実績等が不明確となり、その事業や資金の運営に係る適切な経理が難しくなりかねません。このような場合には、一般会計とは別に会計を設け(特別会計)、特定の歳入と特定の歳出を一般会計と区分して経理することにより、特定の事業や資金運用の状況を明確化することが望ましいと考えられます。

出典:財務省HP「特別会計」

令和7年度の特別会計予算は歳出総額492.5兆円となっています。しかしその中身の半分以上(225.4兆円)は国債の借り換えと会計間・勘定間のやり取りのためで、実質的事業のための歳出とは異なるものです。

「純計」といわれる実質的な事業のために歳出される中身は204.1兆円で、内訳は以下の通りとなっています。

- 国債償還費等 85.9兆円

- 社会保障給付費 78.9兆円

- 地方交付税交付金等 21.6兆円

- 財政融資資金への繰入れ 10.0兆円

- 保険事業・エネルギー対策・食料安定供給他 7.2兆円

このように一般会計の財政状況が厳しい言われる中、その4倍超の規模で動いている特別会計の中に見直せるものはないのかという議論が各方面で話題に上がっているところです。

国家予算の編成プロセス

国家予算の編成は、以下の手順で進められます。

- 概算要求の準備(6月頃):各省庁は、翌年度の政策や事業に必要な経費を見積もり、概算要求を作成します。

- 概算要求の提出(8月末):各省庁は、財務省に対して概算要求を提出します。

- 財務省による査定(9~12月):財務省主計局は、提出された概算要求を精査し、必要に応じて各省庁と調整を行います。

- 政府予算案の決定(12月末):財務省の査定を経て、内閣は翌年度の政府予算案を閣議決定します。

- 国会での審議・承認(翌年1~3月):閣議決定された予算案は国会に提出され、衆議院・参議院で審議されます。

- 予算の執行(4月以降):国会で承認された予算は、新年度(4月)から各省庁によって執行されます。

このように、国家予算の編成は、各省庁の要求から始まり、財務省の査定、内閣の決定、国会の審議を経て確定します。

国家予算の歴史

国家予算の始まり

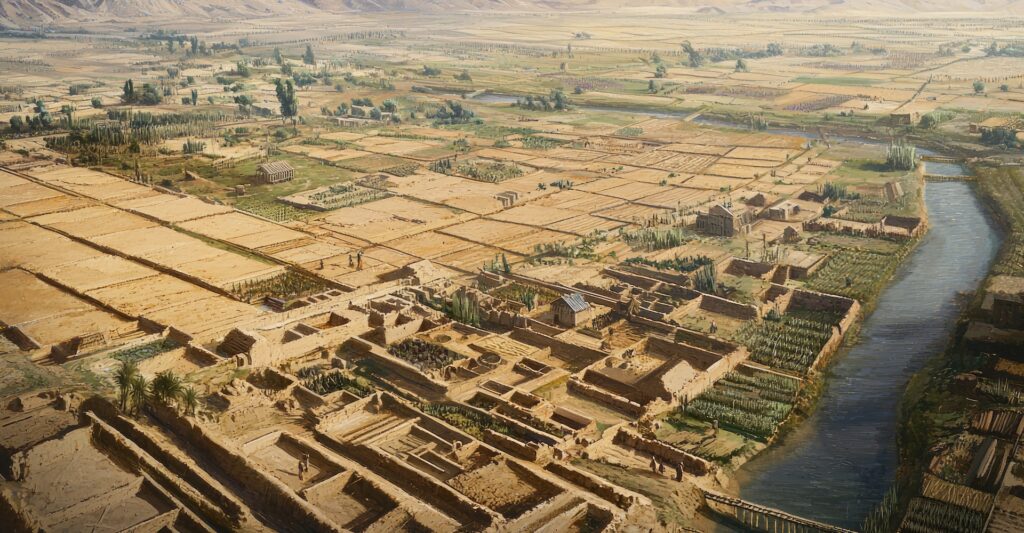

国家予算の記録は、紀元前2500年頃の古代メソポタミア文明にまで遡ります。シュメール人の都市国家では、農作物の収穫量や交易収益を基に予算を策定し、公共事業や軍事費の管理を行っていました。

日本で徴税制度が始まったのは、飛鳥時代にさかのぼります。大化の改新(645年)における公地公民(土地や人民を国家のものとすること)という国家の方針に相当するものができて民衆からの徴税が始まっていました。

江戸時代の国家予算

江戸幕府の財政は中央財政と地方財政に分かれ、収入は主に藩からの上納金や天領の年貢に依存していました。

農業収入が基盤でしたが、商業発展に伴い貨幣鋳造や流通税も財源となりました。大規模な土木工事などは、予算というより各藩に命令して経済的負担を強いる「手伝い普請(てつだいぶしん)」で行われていました。目を付けた藩の経済力を弱らせ幕府の支配体制を維持するためです。

18世紀以降の飢饉や経済停滞で財政は逼迫し、増税や倹約策も効果が薄く、幕末には財政破綻し大政奉還に至りました。

明治時代の国家予算

明治時代には西洋の財政制度が導入され、廃藩置県によって地方財政が中央管理下に置かれました。1873年の地租改正で年貢から金納性に変わり安定した税収が確保されたのです。

大蔵省が国家予算を統括し、帝国議会で審議・承認される制度が確立しました。財政は軍備拡張やインフラ整備に重点が置かれ、日清・日露戦争では公債発行が拡大しました。その後、殖産興業政策の推進により鉄道網の整備や工業化が進み、財政の安定化が図られました。

昭和~現代の国家予算

現在のような国家予算の制度が確立したのは戦後のことです。昭和22年、新しい憲法ができるのとほぼ同じ時期に新たな財政法が採決されます。

この中で歳出について目的別にすることや部局別の予算編成をすること、わかりやすく、審議に資するための予算の形式を作ることなどが定められ、今日に至っています。

また、財政法には「公債の日銀引受け、日銀からの借入れを原則として禁止(第5条)」というのがありますが、この点については次章で触れます。

現状国家予算の問題点とは

現在、日本の国家予算にはいくつかの重大な問題が指摘されています。その中でも特に深刻なのが財政赤字の拡大です。日本の国債残高はGDP比で200%を超え、先進国の中でも突出した水準にあります。

その問題の中身として、まず社会保障費の増大があります。前段で述べた通り歳出の3割を超える社会保障費を今後どうするのかは困難な問題です。政府首脳らの言葉を借りれば「いかに持続可能にしていくか」ということが急務となっています。

また、税収の不安定性も懸念されています。一部政党から消費税の廃止や減税が叫ばれていますが、消費税収は景気の影響を受けにくいのでなかなか手放せません。しかし、消費に税を課せば消費は落ち込み景気が良くなりませんので、法人税や所得税に影響します。安定した財源の確保をどうするのかが課題となっています。

さらに、防衛費の増額も議論の的となっています。隣国の脅威に緊迫の度合いを深めるアジア情勢のなか増税や国債発行の依存度が高まる可能性が指摘されています。

このように必要な予算は増える一方、税収の増加は見込まれないという現状があります。必要な資金確保のためには国債を発行し続けるしかありません。ここで前段の「公債の日銀引受け、日銀からの借入れを原則として禁止(第5条)」を守らないといけないというジレンマが生じてきます。

そこで、低金利政策のもと、日銀が大量の国債を市場から買い入れる政策を継続しており、実質的には政府の財政支出を日銀が支える形になっているのです。

この状況が長期的に持続可能なのか、財政法第5条の原則を維持しながらも、経済の安定と成長を両立させるためにはどうすればよいのかが重要な課題となっています。

まとめ

国家予算は国の運営において不可欠な要素であり、その仕組みを理解することは税務に携わる者にとっても有益だといえるでしょう。

財政赤字や社会保障費の増大といった課題に直面する中、今後の国家財政の動向を注視し、問題意識を持てば世の中に対する視野が広くなります。

本記事が国家予算についての理解を深める一助となれば幸いです。

オンライン研修・eラーニング

オンライン研修・eラーニング

e-JINZAIで

社員スキルUP!

- e-JINZAI for account(会計事務所向け)

- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)

- 今ならe-JINZAIを2週間無料でお試しいただけます!

税理士.ch 編集部

税理士チャンネルでは、業界のプロフェッショナルによる連載から

最新の税制まで、税理士・会計士のためのお役立ち情報を多数掲載しています。

運営会社:株式会社ビズアップ総研

公式HP:https://www.bmc-net.jp/