どの専門領域でどういうスタイルで活動するか

<税理士がコンサルタントとして活躍するためには?②>

日沖コンサルティング事務所・代表

中小企業診断士、中小企業大学校・講師、産業能率大学・講師

日沖 健

6回に渡って税理士がコンサルタントとして活躍するためのポイントをお伝えするシリーズの2回目。今回は、どの専門領域でどういうスタイルで活動するべきか、というビジネスモデルの決定について検討します。

経営機能によるコンサルタントの分類

コンサルタントとして活躍するには、どの専門領域でどういうスタイルで活動するかを決める必要があります。

まず専門領域。一口にコンサルタントといっても実に多種多様ですが、コンサルティングで扱う経営機能によって、以下のように分類することができます。

① 戦略コンサルタント

経営戦略や事業計画書を立案・支援します。

② ITコンサルタント

情報システム導入・改善やDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援します。

③ 人事コンサルタント

採用・評価・報酬・人材育成など人事に関わる制度設計や改善を支援します。

また組織改革や働き方改革も支援することがあります。

④ 人事コンサルタント

資金調達やM&A支援など財務・会計の専門アドバイスを提供します。

⑤ 業務改善コンサルタント

業務プロセスの効率化・最適化を支援します。

業務改革にはITの活用が必須で、②ITコンサルタントがこの領域も担うケースがよくあります。

他にも、マーケティング・生産管理・調達・研究開発コンサルタントなど、色々な経営機能に特化したコンサルタントがいます。

財務・会計に限定するのはもったいない

このように並べると、たいていの税理士は「やるとすれば④財務・会計コンサルタントかな」という話になります。

この考え方は、決して間違いではありません。自分の強み(Strength)や過去の経験に近いところで事業展開するというのは、ビジネスの大原則です。実際に「コンサルタント」と称して活動している税理士のおそらく95%以上が、④財務・会計コンサルタントでしょう。

ただ、中小企業診断士の私は、傍から見て「もったいない」と思います。

第1回の繰り返しですが、税理士は、コンサルティング会社や他の専門家と違って、経営者との信頼関係があり、経営者や従業員と普段着のコミュニケーションを取れる立場にあるからです。

税理士は、この圧倒的な優位性を生かして、財務・会計にとどまらず、幅広い領域でコンサルティングを提供できるはずです。厳しい状況に置かれている中小企業を、中小企業診断士など他の専門家よりもはるかに効果的に支援できるでしょう。 実際に、ごく少数ですが、④財務・会計以外の幅広い領域でコンサルティングを提供し、大活躍している税理士もいます。「できっこない」と決めつけず、まずはチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

活動スタイルを決める

次に、活動スタイルを決めます。活動スタイルとは、クライアントの問題解決をどのように支援するかというやり方です。たとえば、人事コンサルタントが「人事評価制度の構築・運用を支援する」と一口に言っても、色々なやり方があります。

- クライアントとプロジェクトチームを編成して、制度設計を一緒に検討する

- 賃金テーブル作成の作業を請け負う

- 評価者研修のプログラムを作る

- 評価者研修の講師を担当する

- 運用段階で管理職からの相談に乗ってアドバイスする

- 国・自治体から支給される補助金の申請を代行する

コンサルティングというとまず思い浮かべるのは、最初に挙げたプロジェクトチームを編成するやり方でしょう。しかし、他にも実に多種多様なやり方があるわけです。

多数のコンサルタントが在籍する大手コンサルティングファームの場合、分業でこうしたすべてのニーズに対応することができます。 一方、税理士事務所の場合、すべてのニーズに対応するのは難しいので、1つないし少数に絞って活動します。

経営顧問型・アウトソーシング型・プロジェクト型

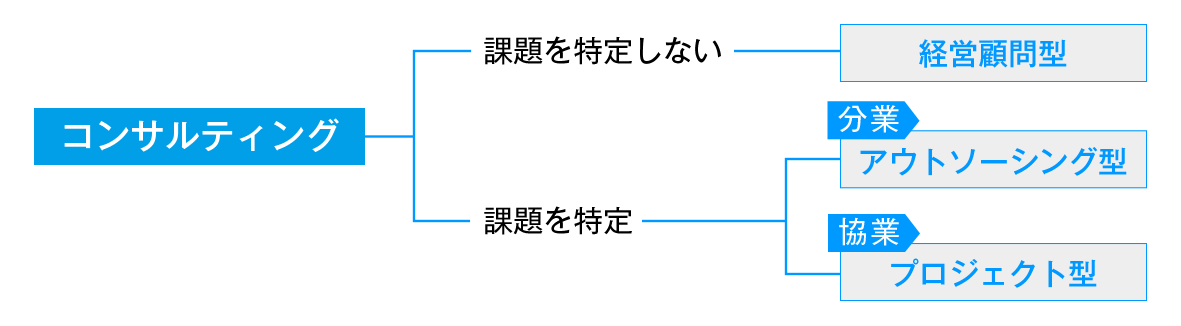

こうした多種多様な活動スタイルを概念的に整理すると、図のようになります。コンサルティングは、経営顧問型・アウトソーシング型・プロジェクト型という3つに分類できます(筆者の独自の分類です)。

まず、コンサルティングで対処するべき課題を特定するか、しないかが、重要な分岐点です。「経営顧問型」は、コンサルタントがクライアントの課題を特定せず、経営者の経営の困りごとの相談相手になるというやり方です。

経営顧問のやり方も色々ですが、多いのは、クライアントと顧問契約を締結し、取締役や経営会議に出席して、アドバイスをするというものです。クライアントと顧問契約を締結している税理士が多いので、容易にイメージできるでしょう。

課題を特定して実施するコンサルティングは、「アウトソーシング型」と「プロジェクト型」に分かれます。「アウトソーシング型」は、本来クライアントが問題解決のために行う作業をコンサルタントが請け負って代行するというものです。クライアントとコンサルタントが分業して作業します。

たとえば、飲料メーカーが新たにスポーツドリンクを開発し、市場投入する際、市場調査・ブランディング・広告宣伝といった作業が発生します。これをマーケティングコンサルタントが請け負うという具合です。 「プロジェクト型」は、クライアントとコンサルタントがプロジェクトを編成して協力して問題解決に取り組むというやり方です。クライアントとコンサルタントが共同作業をするというのが、「アウトソーシング型」との違いです。

税理士は3つのスタイルのどれにも対応できる!

ここで税理士の先生方に朗報です。他の専門家と違って税理士は、そんなに無理をしなくても、大きなチェンジをしなくても、自然に「経営顧問型」「アウトソーシング型」「プロジェクト型」に対応することができます。

- 経営顧問型 多くの税理士にはすでに顧問先があり、信頼関係を構築しています。現在は会計・税務の顧問にすぎないとしても、戦略・組織・人材など相談の範囲を広げることで、経営顧問へと脱皮することができます。

- アウトソーシング型 税理士は、記帳や確定申告といった社内業務を請け負っており、「会計・税務のアウトソーサー」と位置付けられています。これらに加えて、市場調査・事業計画書作成といった業務に受託の範囲を広げることができます。

- プロジェクト型 コンサルティング・プロジェクトは、クライアントの社長・番頭さんや管理部門の従業員と協力して進めます。すでにクライアントの経営者・従業員とコミュニケーションがとれている税理士は、プロジェクトを円滑に運営し、経営改革に貢献できるでしょう。

それぞれのスタイルで税理士がどう活動するべきかは、第3回以降で解説します。

日沖 健

日沖コンサルティング事務所・代表

中小企業診断士、中小企業大学校・講師、産業能率大学・講師

1965年愛知県生まれ

慶応義塾大商学部卒、Arthur D. Little 経営大学院修了MBA with Distinction

日本石油(現・ENEOS)勤務を経て2002年より現職

経営戦略のコンサルティングと経営人材育成の研修を行う。また、中小企業大学校・中小企業診断士養成課程で後進のコンサルタントの育成にも注力している。

東洋経済オンラインに記事連載中、テレビ出演多数

著書(コンサルタント関係)

『税理士消滅時代を生き抜く ―コンサルタントへの進化戦略』

『コンサルタントを使って会社を変身させる法』

『コンサルタントが役に立たない本当の理由』

『中小企業診断士のリアル』

『中小企業診断士の独立開業のリアル』

『企業内診断士のリアル』