あなたの職場で生成AIを最大限活用するためのロードマップと対策

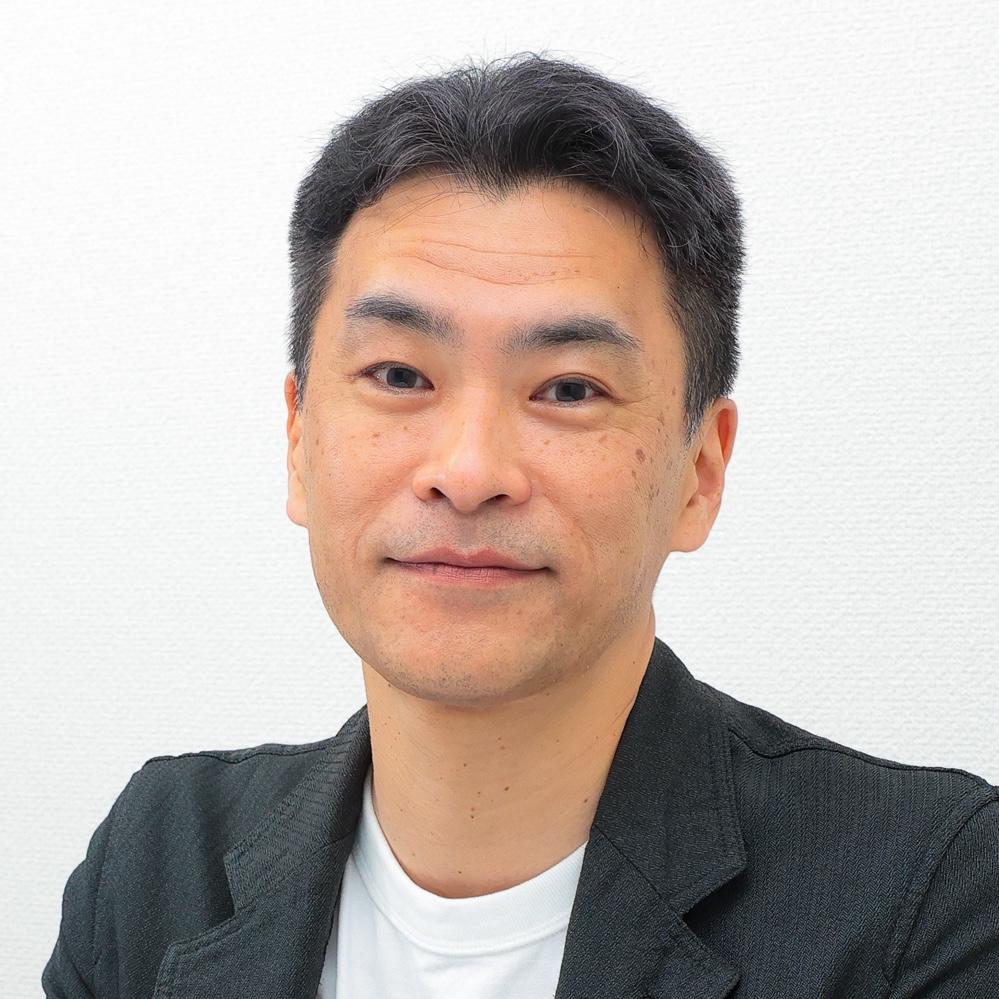

株式会社ウェブタイガー 代表取締役

生成AI・ソーシャルメディア コンサルタント

田村 憲孝

生成AIの話題が尽きません。「うちの職場でも使えるのかな?」「活用を進めたいけどなかなか職場内で浸透しない。」などと感じている方も多いのではないでしょうか。しかし生成AIをめぐる直近の動きは単なる流行りではなく、私たちの働き方や会社そのものを大きく変える可能性を秘めています。

「難しそう」「リスクが心配」。大丈夫です。正しい知識と準備があれば、生成AIはあなたの職場の生産性を劇的に高め、新たな価値を生み出す心強い味方になります。今回は生成AIを安全に、そして最大限に活かすためのロードマップと、注意すべきリスクやその対策についてお伝えします。

◆職場で生成AIを使うってどういうこと?これからどうなる?

生成AIはすでに多くの企業で、資料作成、情報収集、アイデア出し、お客様対応、コード生成などで活用され、業務効率を劇的に向上させています。もし生成AIを導入しなければ他社との差が開き、市場競争において不利な状況となります。これからの働き方は、AIと人が手を取り合う「AIアシスタント型」が当たり前になるのです。

◆あなたの職場で生成AIを導入するための5つのステップ

あなたの職場で生成AI活用を成功させるための計画を立てましょう。

ステップ1 :現状把握とニーズの特定

自社のどんな仕事に生成AIが役立つか、従業員のAIリテラシーはどのくらいかをできるだけ正確に把握しましょう。アンケートや簡単なテストを実施するのも良いでしょう。

ステップ2 :小さく始めて手応えをつかむ

まずは特定の部署や小規模プロジェクトで試験的にAIを導入する「スモールスタート」がおすすめです。横展開することを見据えながら成功事例を共有しましょう。

ステップ3: 全員が安心して使えるルールを決める

利用目的や範囲、機密情報・個人情報の取り扱い、生成物のチェック体制など、明確な社内ルールとガイドラインを策定します。※実は最近、ガイドライン作成を手伝ってほしいというご依頼が非常に増えています。

ステップ4: AIの「使い方」をマスターするための研修計画を立てる

基本的な使い方、効果的なプロンプト作成術、出力評価方法など、実践的な教育を実施しましょう。外部の研修ツールを活用することも有効です。一例として、ビズアップ総研では私が講師を務める「生成AI講座」が開催中です。そのほか、オンライン学習サービス「e-JINZAI」や講師派遣サービスといった様々な研修が用意されています。

ステップ5: 最適なAIツールを選び、使いこなす

自社のニーズと目的に合った、セキュリティ要件を満たすツールを選定。導入後も効果を評価し、必要に応じて見直しましょう。組織内のデータを外部に漏らさないように活用できる便利な生成AIツールも増えています。セキュリティ面でご心配でしたらご相談ください。

◆生成AI活用に潜む4つのリスクと普及を阻む障壁

生成AIには大きなメリットがある一方で、無視できないリスクも存在します。リスクを正しく理解し事前に対策を講じることも重要です。

1. 情報漏洩・セキュリティリスクと対策

入力データが外部流出するリスクがあります。

対策:機密情報や個人情報をAIに入力しないルールを徹底。企業向けセキュアAIツールを選び、シャドーITを防ぐ教育を徹底しましょう。

2. 著作権・法務リスクと対策

生成物の著作権帰属や、学習データに起因する著作権侵害が問題となる可能性があります。

対策:生成物の利用範囲を明確にし、必要に応じて専門家と連携。利用規約を遵守しましょう。

3. AIがウソをつく?間違った情報(ハルシネーション)と倫理的なリスク

AIがもっともらしいが事実ではない情報(ハルシネーション)を生成したり、バイアスを持つ可能性があります。

対策:AIが出力した内容は必ず人間がファクトチェックし、最終確認してください。また、偏見のある表現がないか注意を払いましょう。

4. 仕事のやり方が変わる?従業員が戸惑うリスク

AI導入で業務内容や必要なスキルが変わり、従業員が不安を感じる可能性があります。

対策:AI導入の目的とメリットを丁寧に説明し、研修などを通してリスキリングやアップスキリングの機会を提供するなど、必要に応じ、適切なサポートを行いましょう。

◆成功企業の共通点 生成AI活用のコツ

生成AIを上手に活用している企業はツール導入だけでなく、AIを「当たり前に使う文化」を社内に根付かせています。トップ層がAI活用を促進し明確なビジョンを示すことで、従業員全体の意識改革を促すことが重要です。常に最新情報をキャッチアップし、社内ルールや活用方法を見直す柔軟性も求められます。

生成AIは、あなたの職場を今よりも効率的に、そして魅力的にする大きな力を秘めています。適切なロードマップを作成しながらリスクにもしっかり目を向け、職場でのAI活用を促進しましょう。

田村 憲孝

株式会社ウェブタイガー 代表取締役

生成AI・ソーシャルメディア コンサルタント

不動産会社で営業職・営業管理職としての経験を積んだ後、2010年に独立し、現職に至る。

企業や自治体のSNS運用を、研修・講演・運用代行・広告運用を通じて支援。2023年からは、

ChatGPTなどの生成AIを活用したSNS運用支援を開始。

さらに、SNS以外の領域でも業務効率化を目的とした企業や各種団体への生成AI活用支援・研修を

提供している。

著書

『小さな会社・お店が知っておきたい SNSの上手な運用ルールとクレーム対応』同文舘出版

『世界一わかりやすい ChatGPTマスター養成講座』つた書房

『Instagramショップ 制作・運用の教科書』つた書房

『Facebook&Instagram&Twitter広告 成功のための実践テクニック』ソシムなど

ChatGPTをビジネスの現場で有効活用するための、基本的な操作方法からさまざまな

文書の作成手順までを、ビズアップ総研のeランニングサービス「e-JINZAI」の

「ChatGPTマスター講座」にてお伝えしています。