あなたにもできる! 顧客から信頼を得る「生成AI活用」のアドバイス法

株式会社ウェブタイガー 代表取締役

生成AI・ソーシャルメディア コンサルタント

田村 憲孝

顧問先の企業担当者や経営者から悩みや課題を相談された時、「生成AIを使えば解決できますよ!たとえば…」と伝えることができると、ほぼ間違いなく顧客に喜ばれることでしょう。税務についての悩みだけにとどまらず、日常業務のちょっとした困りごとを生成AIで解決するコツを教えられるようになると、あなたの信頼度は向上し、潜在的な解約リスクも抑えられることになるかもしれません。

2023年11月にChatGPTが登場し、その後GoogleやMicrosoftも追随。現在はあらゆる用途において様々な生成AIツールが利用できるようになっています。

しかし生成AIが登場した当初は、命令文(プロンプト)を入力してもなかなか思ったような回答が出力されず、戸惑った方も多いことでしょう。出てくる回答が一般的すぎて自身の求めた回答とはかけ離れており、生成AIの利用を断念された方も多いようです。

そこで当時「プロンプト集」と呼ばれる命令文集がAIの専門家から配布されることがありました。「このプロンプトをまるまるコピーして使えば、求めているような回答が得られる」という触れ込みのものです。

プロンプト集に掲載されているプロンプトは、生成AIにあらゆる条件を網羅して伝えるよう構成されています。したがってひとつのプロンプトは非常に長い文章になります。

私も業界に特化した研修でこのようなプロンプトを配布していたことがあります。「製造業の採用担当者が技術職の採用活動計画を立てる」ためのプロンプトです。そのまま掲載しようと思ったのですが、あまりにも長文となるので、ご興味がある方はこちらをご覧ください。

あなたの顧客がたまたま、製造業の採用担当者で技術職の採用計画を立てるという業務を進めているのなら、ピッタリのプロンプトです。しかし当然ながら、あなたの顧客は製造業だけではないでしょう。あらゆる業種のあらゆる職務への対応が必要であるはずです。たまたまプロンプト集の中に、あなたの顧客が活用できるようなプロンプトがあればいいですが、プロンプト集に顧客が求めている内容のものが無い場合は、あなたや顧客自身がプロンプト集に記載されているような長大なプロンプトを作成しなければなりません。

ここにも生成AIに対する利用ハードルが立ちはだかっていたのです。長大なプロンプトを考えるより、従来の方法で処理する方が時間と手間がかからないという、本末転倒となる事態があらゆる現場で発生したのです。この時点でも「やっぱり生成AIなんか仕事に使えない」「AIを使うより自分でやった方が早い」と判断した方は多いようです。

しかし、生成AIの能力は日進月歩。今はもう、長い長いプロンプトを考える必要はありません。たとえば、先程のプロンプト。製造業の採用計画の策定を題材にするなら以下のように進めることができます。こんなプロンプトから始めてみましょう。

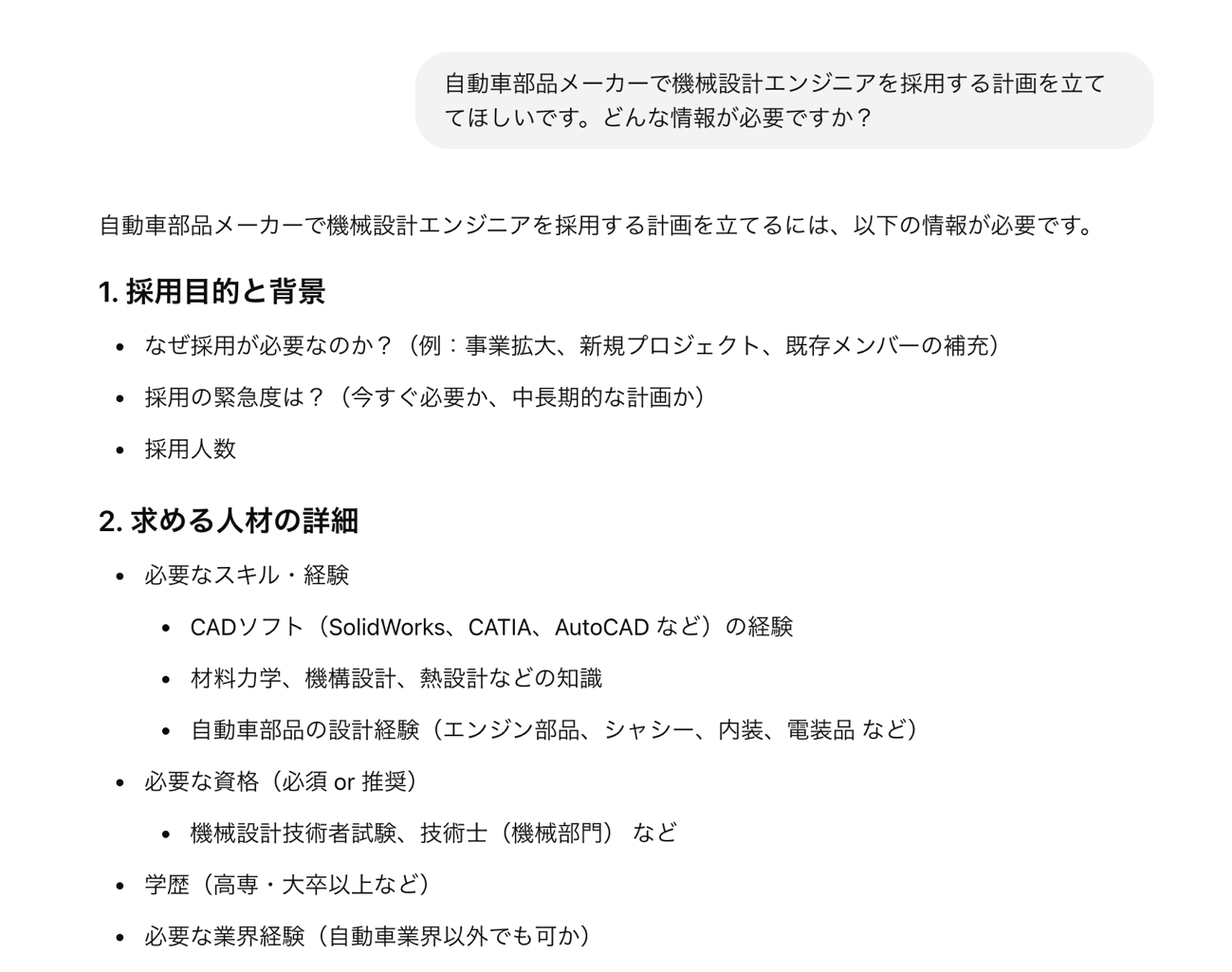

「自動車部品メーカーで機械設計エンジニアを採用する計画を立ててほしいです。どんな情報が必要ですか?」

生成AIは、あなたが入力するべき情報を教えてくれます。ここでもすべてを記載する必要はありません。いま手元にある情報だけでもいいので入力してみましょう。

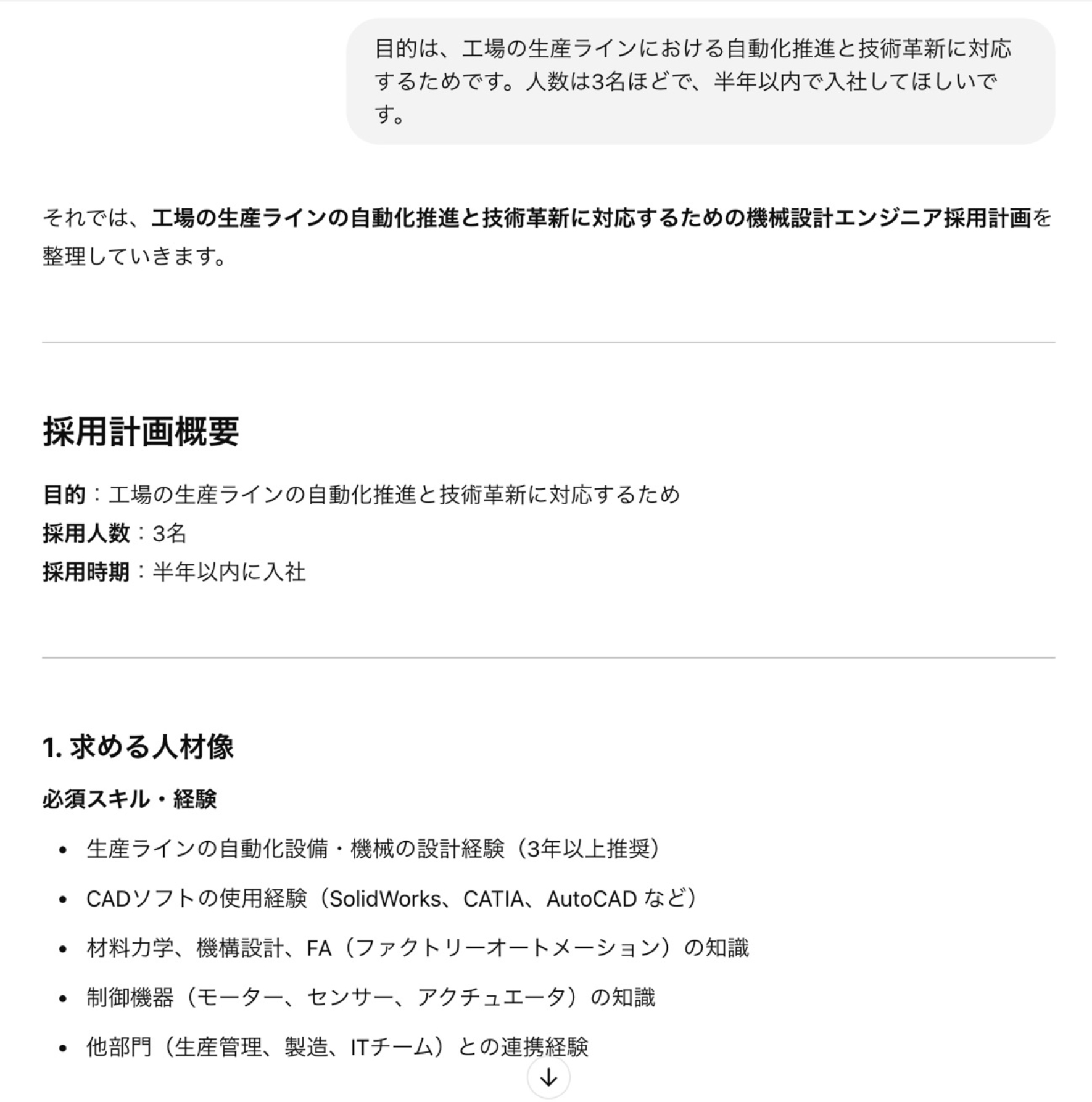

「目的は、工場の生産ラインにおける自動化推進と技術の進歩に対応するためです。採用する人数は3名ほどで、半年以内で入社してほしいです。」

最低限の情報しか入力していませんが、その中から生成AIはプランを作成してくれます。

※その他今回の生成AIとのやりとりはこちらをご覧ください。

このあとも「必須スキルは◯◯と◯◯にしてください」「採用プロセスから二次面接は削除してください」など、細かな指示を伝えて内容を精査できます。優秀なアシスタントにチャットするようなイメージでどんどん指示をすれば大丈夫です。

長く細かいプロンプトを書かなくても、今回お伝えしたような簡単なやりとりから始めて生成AIを活用できるなら、顧客へのアドバイスも容易かつ効果的です。

たとえば、顧客の抱えるあらゆる悩みがあったとします。

・離職率が高いので対策をしたい

・チラシの効果が悪くなってきた原因を知りたい

・研修の効果が低いように感じる

・古い体質の会社でハラスメント対策が急務

・上層部の意思が現場に伝わりにくい

・特定の店舗だけ売上が悪い

生成AIに上記のような悩みや課題を聞いてみれば良いのです。

たとえば「特定の店舗だけ売上が悪いのですがどうしたらいいですか?」と聞いてみます。最初は的外れな回答が出力されることもあるでしょう。しかしここから「そうではなくてウチの会社は◯◯なのでそこを考慮して教えてください」などと、生成AIとの会話を続けることで精度の高い回答を得ることができるのです。

顧客からの「最近、◯◯に困ってるんだよね…」という言葉を聞いたら、あなたのスマホで生成AIを使って解決のヒントを出力し、画面を見てもらってください。そこから「生成AIってこうやって使うんですよ」と教えてあげれば顧客は生成AIを使うキッカケができ、あなたは顧客から感謝されることになります。生成AIを、顧客との信頼関係を築くための強力なツールとして活用しましょう。

田村 憲孝

株式会社ウェブタイガー 代表取締役

生成AI・ソーシャルメディア コンサルタント

不動産会社で営業職・営業管理職としての経験を積んだ後、2010年に独立し、現職に至る。

企業や自治体のSNS運用を、研修・講演・運用代行・広告運用を通じて支援。2023年からは、

ChatGPTなどの生成AIを活用したSNS運用支援を開始。

さらに、SNS以外の領域でも業務効率化を目的とした企業や各種団体への生成AI活用支援・研修を

提供している。

著書

『小さな会社・お店が知っておきたい SNSの上手な運用ルールとクレーム対応』同文舘出版

『世界一わかりやすい ChatGPTマスター養成講座』つた書房

『Instagramショップ 制作・運用の教科書』つた書房

『Facebook&Instagram&Twitter広告 成功のための実践テクニック』ソシムなど

ChatGPTをビジネスの現場で有効活用するための、基本的な操作方法からさまざまな

文書の作成手順までを、ビズアップ総研のeランニングサービス「e-JINZAI」の

「ChatGPTマスター講座」にてお伝えしています。