ROE(自己資本利益率)とは?計算方法・目安・改善策を解説

ROE(自己資本利益率)は、会社が株主から預かった資本をどれだけ効率よく利益に結びつけているかを示す経営指標です。

投資家にとっては投資先を見極める判断材料となり、経営者にとっては自社の強みや課題を確認するヒントとなります。本記事では、ROE(自己資本利益率)の意味や計算方法、目安となる数値、改善方法などについて解説します。

目次

- ROE(自己資本利益率)とは何か

- ROE(自己資本利益率)の計算方法

- ROE(自己資本利益率)の目安

- ROE(自己資本利益率)が高くなる原因・低くなる原因

- ROE(自己資本利益率)を高める方法

- 財務レバレッジを上げる場合は安全性に注意

- まとめ

ROE(自己資本利益率)とは何か

ROE(自己資本利益率)とは、「Return on Equity」の略で、会社の自己資本に対する税引き後当期純利益の割合を示す指標です。

株主から調達した出資金などを元手に、どのくらい効率的に利益を生み出しているかを表しており、企業の収益性や成長性を測る重要な指標とされています。

ROE(自己資本利益率)の計算方法

ROE(自己資本利益率)の計算式は、次のとおりです。

ROE(自己資本利益率)=当期純利益÷自己資本×100

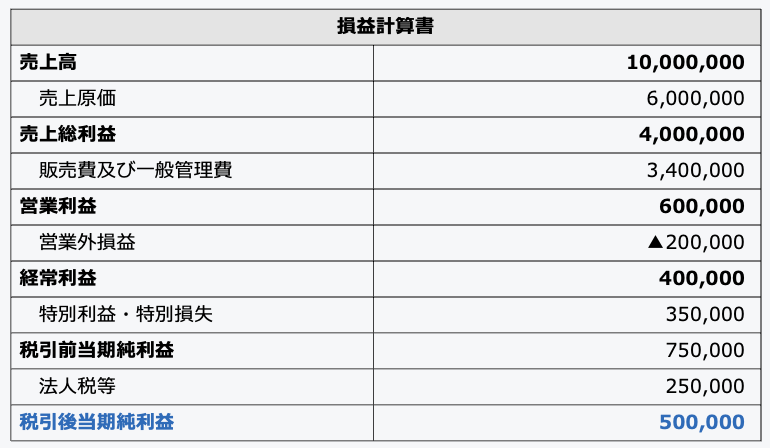

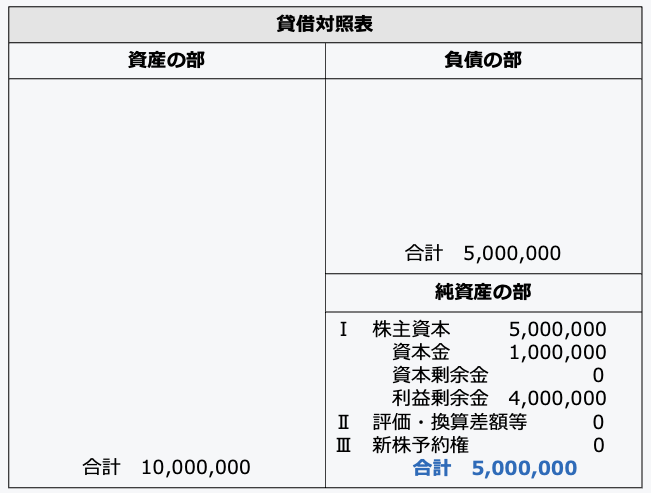

分子の「当期純利益」は、損益計算書の一番下に表示される最終的な利益を指します。分母の「自己資本」は、貸借対照表の純資産の部に記載される金額で、新株予約権や非支配株主持分は含みません。

ROE(自己資本利益率)の計算例

それでは、下記の貸借対照表・損益計算書をもとに、ROE(自己資本利益率)を計算してみましょう。

【計算式】

ROE(自己資本利益率):500,000÷5,000,000×100=10%

ROE(自己資本利益率)の目安

投資判断の目安は10%以上

投資家目線でのROE(自己資本利益率)の目安は「10%以上」です。この数値であれば、上場企業の投資先として優良といわれています。

中小企業の令和5年度の平均は7.2%

それでは、中小企業のROE(自己資本利益率)はどうでしょうか。全国の中小企業約11万社を対象とした「中小企業実態基本調査」の結果から計算してみましょう。

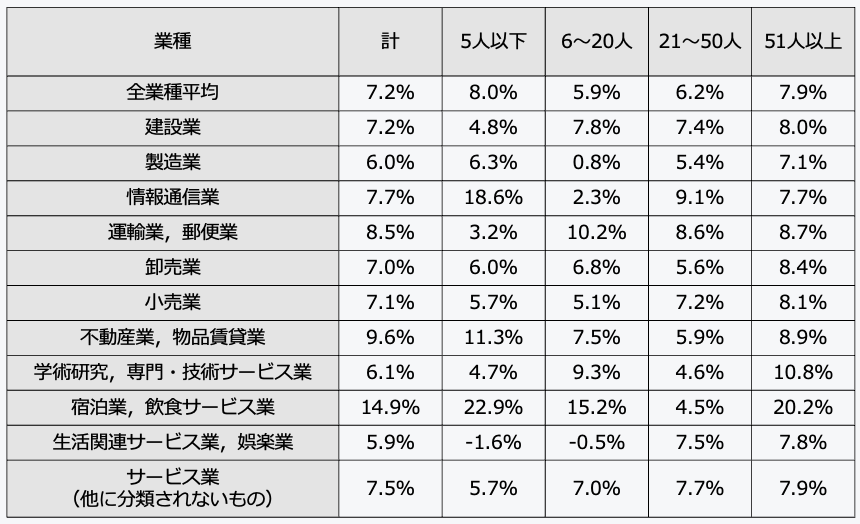

まずは、産業別・法人企業の従業者規模別に計算した、ROE(自己資本利益率)の一覧表となります。

【産業別・従業者規模別のROE(自己資本利益率)】

(※)自己資本は資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式(△)の合計を使用しています。以下同じ。

全業種の平均は 7.2% で、業種の中では「宿泊業、飲食サービス業」が 14.9% と比較的高い数値になりました。また、従業者規模の最高区分である「51人以上」では、ほとんどの業種で高めの傾向が見られます。

続いて、設立年数別でも見てみましょう。

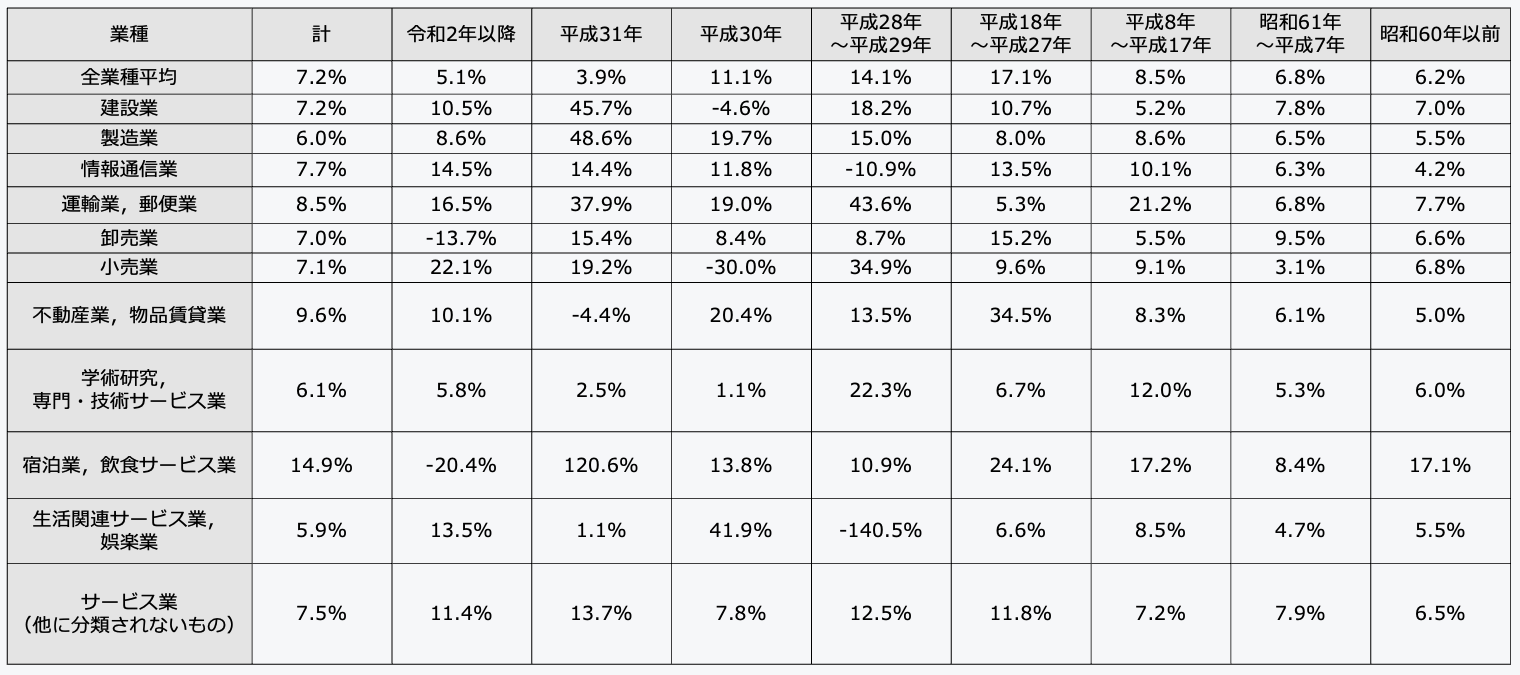

【産業別・設立年数別のROE(自己資本利益率)】

設立からもっとも古い「昭和60年以前」の企業では、多くの業種でROE(自己資本利益率)が低くなる傾向が見られました。

長く運営している企業では当期純利益も大きいのですが、それ以上に増資や内部留保が積み上がることで自己資本が増えており、ROE(自己資本利益率)の数値が押し下げられている状況がみられます。

(参考)e-Stat政府統計|中小企業実態基本調査令和6年確報(令和5年度決算実績)より独自に計算

ROE(自己資本利益率)が高くなる原因・低くなる原因

ROE(自己資本利益率)は、当期純利益と自己資本のバランスで決まります。当期純利益が増加するか自己資本が減少すれば、ROE(自己資本利益率)は高くなります。

逆に、当期純利益が減少するか自己資本が増加すれば、ROE(自己資本利益率)は低くなります。

それぞれの主な要因は次のとおりです。

ROE(自己資本利益率)が高まる要因

- 当期純利益が増加した(例:売上拡大、コストカット、特別利益の計上など)

- 株主に配当を支払った

- 自己株式を取得した

ROE(自己資本利益率)が低くなる要因

- 当期純利益が減少した(または成長が停滞している)

- 株主に配当せず、利益を内部留保として蓄積している

- 増資を行った

ROE(自己資本利益率)を高める方法

ROE(自己資本利益率)を高めるには、当期純利益を増やすか、自己資本を減らすか、あるいはその両方を行うことが必要です。

継続的な増益を目指す

一時的にROE(自己資本利益率)を高めるのであれば、特別利益(固定資産や有価証券の売却益など)を計上したり、会社で自己株式を買い戻したりする方法が考えられます。

これに対し、ROE(自己資本利益率)を改善し、良い数値を維持するには、会社の継続的な成長が欠かせません。

分子である当期純利益は、最終的に繰越利益剰余金として自己資本に組み込まれるため、翌期以降は分母に含まれます。そのため、同じ利益水準を維持しているだけでは、自己資本が増えるにつれてROE(自己資本利益率)は徐々に低下します。

したがって、ROE(自己資本利益率)の改善とその維持には、営業利益や経常利益の増加による継続的な増益が不可欠です。

自己資本を減少させる

自己資本は、自社株買いや株主への配当によって減少させることができます。 特に、最終利益の一部を株主に配当することで、ROE(自己資本利益率)の数値を維持しやすくなります。

なお、その配当金額の10分の1以上の利益準備金か資本準備金を、資本金の4分の1に達するまで積み立てる必要があります。

ROE(自己資本利益率)を分解してみる

ROE(自己資本利益率)は「当期純利益 ÷ 自己資本」で算出されますが、これをさらに「売上高」と「総資本(総資産)」を用いて分解すると、以下の3つの指標の積で表すことができます。

ROE(自己資本利益率)=A×B×C

- A:売上高当期純利益率(当期純利益÷売上高)…売上高に対する当期純利益の割合を示す指標です。

- B:総資本回転率(売上高÷総資本)…総資本(総資産)で売上高をどれだけ生み出しているかを示す指標です。計算結果の単位は「回」で、一般的に1回以上が望ましいとされます。

- C:財務レバレッジ(総資本÷自己資本)…自己資本の何倍の総資産で事業を行っているかを示す指標です。

この分解から、ROE(自己資本利益率)を改善するには「利益率」「資産の効率性」「レバレッジ効果」のいずれか、または複数を高める方法があることが分かります。

自社に不足している要素がないか、確認してみましょう。

財務レバレッジを上げる場合は安全性に注意

財務レバレッジは、企業が自己資本を元手に、他人資本にどの程度依存しているかを示す指標です。事業活動を自己資本に頼ると低くなり、ROE(自己資本利益率)が伸び悩む要因となります。

反対に、外部資本を活用して総資本を増やせば、財務レバレッジが上がり、ROE(自己資本利益率)も上昇します。たとえば、資金調達を増資ではなく金融機関からの借り入れで行い、その資金を使って売上を拡大すれば、ROE(自己資本利益率)は高まります。

ただし、財務レバレッジを上げると、企業の安全性は低下します。財務レバレッジの適正値に答えはなく、業種や成長段階によっても変わりますが、一般的には2倍程度が目安とされています。

また、流動比率(流動資産÷流動負債)や固定比率(固定資産÷自己資本)といった安全性を測る指標もあわせて確認することが望ましいでしょう。

まとめ

本記事では、ROE(自己資本利益率)の意味や計算方法、目安となる数値、数値が高くなる原因・低くなる原因、改善方法を解説しました。

ROE(自己資本利益率)を理解することは、経営者にとっては自社の課題発見につながります。ぜひ自社のROE(自己資本利益率)を確認し、経営改善に役立てていきましょう。

オンライン研修・eラーニング

オンライン研修・eラーニング

e-JINZAIで

社員スキルUP!

- e-JINZAI for account(会計事務所向け)

- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)

- 今ならe-JINZAIを2週間無料でお試しいただけます!

税理士.ch 編集部

税理士チャンネルでは、業界のプロフェッショナルによる連載から

最新の税制まで、税理士・会計士のためのお役立ち情報を多数掲載しています。

運営会社:株式会社ビズアップ総研

公式HP:https://www.bmc-net.jp/