高市政権の重点投資対象17分野の全体像と詳細を紹介

過去に例のない高い支持率でスタートした高市政権下で、2025年11月4日、新たな司令塔である「日本成長戦略本部」の発足が発表され、注目を集めています。

目的は、わが国の経済・産業の供給構造を抜本的に強化し、危機管理の観点から官民を挙げた重点投資を実施することにあります。

このコラムの読者としては、こうした政府の重要な政策動向を把握しておき、経営者やクライアント企業の事業戦略、資金調達・投資判断、税務・会計対応の参考にしたいものです。

この記事では、まず制度の枠組み・狙いを整理し、その後、17の戦略分野をひとつずつ簡潔に紹介・解説し、最後に税理士・会計士が押さえておきたい論点をまとめます。

目次

成長戦略本部の設置と目的

「日本成長戦略本部」が立ち上げられたのは、国内外を取り巻く地政学リスク、サプライチェーンの脆弱性、人口減少下の成長力低下などが背景にあります。

この本部が目指すのは、単なる成長政策ではありません。高市首相が臨時国会で何度も答弁したように、いわば「危機管理投資」がキーワードであり、「税率を上げずとも税収を増やす」ための経済構造改革でもあります。

以下に、できる限り簡略化してリストにしてみました

- 日本の供給構造を抜本的に強化、「強い経済」を実現する。 所得を増やして、消費マインドを改善する。 事業収益を向上させ、税率を上げずとも税収を増加させる。

- 官民連携による戦略的な「危機管理投資」を柱とする。

- 複数年度にわたる予算措置・ロードマップを明示して、企業の投資・経営判断の予見可能性を高める。

- 17の重点投資対象分野を設定し、それらを通じて産業基盤・素材・設備・人材・インフラ等を強化する。 分野横断的課題(人材育成、賃上げ、規制改革など)にも取り組む。

このコラムの読者がかかわる企業にとっては、「この政策の波にどう乗るか」「どの分野で投資・節税戦略を講じ得るか」が重要なテーマになるでしょう。

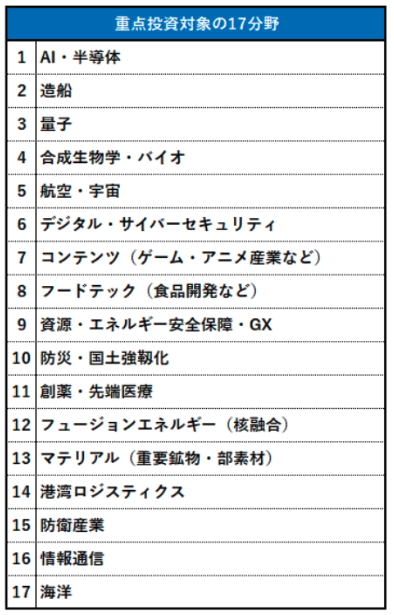

17分野の全体像

まず、設定された17の戦略分野を一覧で確認しましょう。

以上が、官民連携・重点投資の対象として示された分野です。

これら17分野はいずれも、「産業の基盤強化」「供給力増強」「安全保障およびグリーントランスフォーメーション」など、国家レベルの成長に直結するテーマです。

次節から、それぞれの分野について、押さえておくべきポイントを簡単に紹介いたします。

分野別ポイント解説

①AI・半導体

AIと半導体は表裏一体の関係にあり、相互に発展することで国の産業基盤を大きく左右します。政府はこの分野を「デジタル主権」の確立に直結する戦略領域と位置づけています。国内半導体生産拠点の再構築やAI開発基盤の整備はすでに始まっており今後もそれは加速していくでしょう。

政府としては経済安全保障の確立、産業構造の再編・高付加価値化などを狙いとしています。

② 造船

日本の造船業は長年にわたり競争激化・コスト高・人材不足の課題を抱えてきました。こうした中、政府は「海洋国家日本の戦略インフラ」として再生を図っています。

ゼロエミッション船やデジタル造船、自動運行船の開発などへ投資が進むでしょう。

世界の海上輸送の99%は船舶によるものです。国際物流が不安定化する中、国内で自前の船舶・技術・建造力を維持することが経済安全保障の要とされています。

③ 量子

量子技術(量子コンピュータ・量子通信)は中長期の成長分野と位置付けられています。 量子コンピュータは、分子構造解析や新薬開発、金融リスク解析など、従来では膨大な時間を要した計算を瞬時に行える可能性があるため、産業構造そのものを変えるポテンシャルを持ちます。

④ 合成生物学・バイオ

バイオテクノロジー分野は、医薬品やワクチン開発だけでなく、再生医療、食料生産、環境保全、素材開発 にまで応用が広がっています。政府がこの分野を戦略投資の対象に据えた理由は、単に医療分野を支えるためではなく、エネルギーや食料など「生命科学を軸にした新しい産業基盤」を育てることにあります。

⑤ 航空・宇宙

航空機・宇宙産業は、防衛・民間を問わず国を挙げて強化する方向です。

これらの分野には先端技術が詰まっており、ここへ投資し、海外依存を減らして国内開発力を強化することが経済安全保障上重要だとの考え方があります。

⑥ デジタル・サイバーセキュリティ

情報化・DX(デジタルトランスフォーメーション)化が進む中で、サイバー攻撃・情報インフラ強化が国家戦略となっています。デジタル空間は社会・経済の根幹インフラであり、これを守ることで国民生活・産業活動・国家安全保障を支えるとの考え方です。

⑦ コンテンツ

クリエイティブ産業・IP(知的財産)を活用したビジネス強化も17分野に含まれています。日本発のアニメ・マンガ・ゲーム・映画・音楽などが、海外でも高い評価を受けており、これを「文化・ブランド輸出」の一環として成長産業化することで、外貨獲得・経済構造の多角化を図る狙いがあります。

「ゲーム・映画・アニメ・音楽・デジタル配信」など、知財収益化モデルを拡大させていこうという取り組みが加速するでしょう。

⑧ フードテック

食・農・食品産業にテクノロジーを組み込む取り組みです。代替肉や培養肉の開発、AIによる食品ロス削減、ドローン配送による食材供給の効率化などは、いずれもフードテックの代表例です。

これらは単なる「食品業界のデジタル化」ではなく、食料安全保障と環境保全の両立を目指す社会インフラの変革を促す意味合いがあります。

⑨ 資源・エネルギー安全保障・GX

資源・エネルギー、環境・グリーントランスフォーメーション(GX)への対応は国家命題です。たとえば、太陽光や風力などの再生可能エネルギー導入、蓄電池の大規模開発、水素燃料やカーボンリサイクル技術の実証実験などが、GX分野の代表的な取り組みです。

これらの技術革新は、単なる環境対策ではなく、エネルギー自立と産業競争力強化を両立させる「経済成長戦略」として位置づけられています。

⑩ 防災・国土強靭化

地震、台風、津波などの自然災害リスクに対応する「国土強靭化」も投資の重点とされています。

老朽化したインフラの更新、災害に対応した情報設備の構築、災害対応拠点へのエネルギー自立型設備の導入など、経済活動を安定化させレジリエンスを向上する取り組みを進め、それによる副次的効果を促す方針です。

⑪ 創薬・先端医療

医療分野の革新も戦略分野です。国内で 再生医療・細胞医療・遺伝子治療製品を製造できる拠点の整備、国内製薬産業の国際競争力強化を目的に、研究開発から製造・販売まで一貫して支援する体制整備などを進める考えがあります。

医薬ベンチャー・医療機器メーカーにかかわる読者の皆さんには、研究開発費の損金算入、資産計上、補助金・助成金、将来の収益化モデル構築(特許・製品化)などの支援が期待されます。

⑫ フュージョンエネルギー(核融合)

核融合は次世代エネルギー源として注目されており、戦略分野に含まれています。すでに日本では「電力化(発電実証)を2030年代に実現する」ことを目標に、政府・産学官が協調して核融合の実用化を加速しています。

エネルギー安全保障の強化や脱炭素化に寄与するものと位置付けられているのです。

⑬ マテリアル(重要鉱物・部素材)

原材料・部品・素材の強化も国家戦略の一環です。すでにJOGMEC(日本金属資源機構)では「資源・鉱物物資の安定供給支援」を掲げ、鉱山開発・精錬・再資源化技術への投資が行われています。

廃棄された電化製品から金などの希少金属を分離する「都市鉱山」、レアアースや電池素材(コバルト、ニッケル、リチウムなど)をめぐって、海外鉱山開発・資源調達契約・国内加工・精錬の強化も注目を集めるところです。

これらの取り組みは供給網の安全保障を強化する意味でも重要と見られています。

⑭ 港湾ロジスティクス

港湾・物流インフラ強化を目的とする港湾ロジスティクスも含まれます。港湾ロジスティクスへの投資は、従来の港湾整備(埠頭建設・水深拡張)だけでなく、デジタル化・自動化・環境対応を中心に進められています。

国際競争力の強化や経済安全保障・サプライチェーン強化を狙いとしています。

⑮ 防衛産業

防衛装備・調達産業が明示されており、国家安全保障と産業成長を掛けた分野です。国内では、防衛装備庁などを通じて、国産戦闘機・ミサイル・無人機・センサー・通信・ロボティクスなど、最新装備・システムの開発・製造強化が進められています。

ベンチャー・スタートアップ支援も活発化しており、AI技術・ロボティクス・ドローン・サイバー防衛などの「軍民両用技術(dual-use)」を軸に、資金供給や制度環境の整備が進んでいます。

安全保障・自立性はもちろんのこと産業としての成長、輸出の可能性も視野にはいっています。

⑯ 情報通信

情報通信分野の投資は、従来の通信網整備にとどまらず、次世代通信(5G・6G)や衛星通信、クラウド基盤の国産化、AI通信制御技術など、広範囲に及びます。

国家・経済の基盤インフラ強化、経済安全保障、データ主権の確保が命題となっています。

⑰ 海洋

日本政府はすでに第四次海洋基本計画(2023年決定)を策定しています。これは、「海洋変革(Ocean Transformation)」を掲げ、産業利用・DX化・海洋資源開発など幅広い海洋分野の整備を進めるとされているものです。

自律無人船・電動船舶・海洋再生可能エネルギー(洋上風力・海洋温度差発電等)・海洋資源探査・海洋プラットフォーム開発など、新技術を活用した海洋インダストリーの育成が始まっています。

「ブルー・エコノミー(海洋経済)」として、2030年までに日本の海洋関連経済規模を大きく引き上げるという試算も出ており、海洋利用を成長産業化する動きがあるのです。これらは、日本は海洋国家であるという観点から戦略化されています。

税務・会計に携わる人が押さえておくべき論点

この政策動向を受け、税務・会計に携わる人が特に注目すべき論点を整理します。

企業の投資判断と税務スキーム

重点分野で設備投資・研究開発を行う企業において、税制優遇(研究開発税制、グリーン投資促進税制、過年度損金算入制度など)が活用可能かどうか、早期に検討することが重要です。

補助金・助成金と会計処理

官民投資ロードマップが示される中で、国・地方自治体からの補助金・助成金が活発化する可能性があります。

これらの収益認識・費用処理・返還義務など会計・税務に与える影響を整理しておく必要があります。

資金調達・回収リスクの管理

戦略分野は長期投資性・先行投資性が強いため、事業収益化までのリスクが高くなります。税務・会計に携わる者として、企業の収益計画・資金繰り・バランスシート管理・減損リスク・税務上の引当てや評価減などで、先行投資のリスクが企業評価に及ばないよう注意を払う必要があるでしょう。

クライアントの経営戦略・事業再構築支援

税理士・会計士は、クライアントがこの政策の波にどう対応するかをアドバイスできます。

例えば、製造業がマテリアル強化に乗る、食品ベンチャーがフードテックに取り組む、などです。そうした中では、税務戦略・会計処理・資金調達・顧問支援を包括的に行うことが付加価値となります。

リスク・モニタリング

ただし、政策には「選択と集中」「巨額投資」「財政拡張リスク」などの懸念も指摘されています。

企業にアドバイスする立場として、「政策変動」「財政・規制リスク」「補助金スキームの変更可能性」などを含めて、慎重なモニタリングを促すことが重要です。

まとめ

「高市政権が重点投資対象とする17分野」は、まさに今後の日本の産業・成長構造を左右する重要な政策枠組みです。税務会計に携わる皆様としては、企業の投資・成長戦略を支えるパートナーとして、税務・会計・資金調達・リスク管理という多角的な視点から関与することが求められます。

今後、この成長戦略本部が示す「官民投資ロードマップ」「予算コミットメント」「規制改革スキーム」が具体化すれば、このコラムの読者にも新たな機会が広がることとなるでしょう。ぜひ、クライアントとともに政策の波を的確に捉え、成長・発展を伴う会計・税務支援を実践してまいりましょう。

オンライン研修・eラーニング

オンライン研修・eラーニング

e-JINZAIで

社員スキルUP!

- e-JINZAI for account(会計事務所向け)

- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)

- 今ならe-JINZAIを2週間無料でお試しいただけます!

税理士.ch 編集部

税理士チャンネルでは、業界のプロフェッショナルによる連載から

最新の税制まで、税理士・会計士のためのお役立ち情報を多数掲載しています。

運営会社:株式会社ビズアップ総研

公式HP:https://www.bmc-net.jp/