なぜ、いま、金が値上がりしているのか?

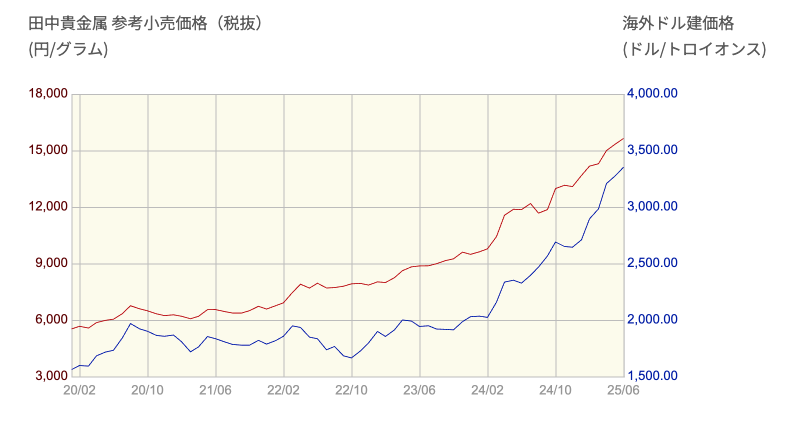

2024年から2025年にかけて、金の価格が記録的な高値をつけています。世界経済が混沌とする中で、金という古くからの資産が再び脚光を浴びているのです。

金の価格が急に上がっている理由は、世界中で金を買う動きが加速しているからにほかなりません。しかし、世界中で金が買われている理由を明確に説明できる人はあまりいないのではないでしょうか。

お金に関する仕事をしている者として、こうした動きには敏感でありたいところです。顧問先の資産防衛、インフレ対策、あるいは分散投資の観点から、金という存在をどう捉えるか。それを考える手がかりとして、いま一度、金の基礎から現在の市場動向までを見直していきましょう。

(赤線…田中貴金属参考小売価格 青線…海外ドル建て価格)

出典:金価格推移 | 田中貴金属

目次

金取引の基礎知識

金は、世界中で価値を認められた貴金属です。その特徴は、腐食に強く、希少性が高く、世界共通の資産として認識されている点にあります。為替や国境を越えて通用することから、国や通貨に依存しない「無国籍通貨」とも言われているほどです。歴史を振り返れば、各国の通貨が信用を失ったとき、金は取引の基準として機能してきました。つまり、金の価値は人類の歴史そのものに支えられているのです。

金取引の種類

取引の手段は多様です。もっとも直感的なのは現物の金地金や金貨を購入する方法でしょう。重量に応じて価格が決まり、保管や保険の手間はあるものの、資産としての実感があります。インゴットを自宅の金庫に保管するという行為自体が、物理的な安心をもたらすという点で、一定のニーズがあります。

一方、証券口座を通じて売買できる「金ETF」や、毎月一定額を積み立てる「純金積立」など、実物を持たずに運用できる手段も広く普及しています。これらは保管コストもかからず、比較的少額から投資できるため、個人投資家にとって参入しやすい仕組みです。また、リスク管理という点でも、現物にこだわらず柔軟な投資戦略を取れるのが魅力です。

そのほか、先物取引や金価格連動型の投資信託といった金融商品もあり、リスク許容度や運用目的に応じて多彩な選択肢が用意されています。

金価格の決まり方

金の価格は、単に需給で動いているわけではありません。実際には、二つの市場(現物市場と先物市場)によって形成される仕組みになっています。

まず現物市場の代表例がロンドン市場です。ここではロンドン時間の午前と午後、1日2回「ロンドン・フィキシング」と呼ばれる価格決定が行われます。これは、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)が監督する制度で、選ばれた銀行などの金融機関が電子オークションを通じて金の価格を定めます。この価格は「LBMA金価格」として全世界に配信され、国際的な基準値となります。

この価格は1トロイオンス(約31.1グラム)あたりの米ドル建てで表示されますが、日本では貴金属商がこれを円建て・グラム単位に換算して日々の店頭価格を決定しています。有名貴金属店などのウェブサイトには、円建てで1グラムあたりの買値・売値が公開されています。

もうひとつの主要市場が、ニューヨーク商品取引所(COMEX)です。こちらは先物取引を中心とする市場で、「NY金先物」が取引されています。NY金先物は世界の金価格の指標として機能しており、多くのメディアが報じる金価格も、実はこのNY市場の動向を反映している場合がほとんどです。

このように、金の価格はロンドンでの現物取引と、ニューヨークでの先物取引という二本柱によって決まり、日々のニュースで目にする「金価格」にはこうした仕組みが背景にあるのです。

金はどういう理由で買われるのか

金の需要は、主に工業的な用途と資産防衛という二つの側面から発生します。そのため、価格変動はこの両者の動きに影響されます。

工業用材料としての金

金は電気伝導性に優れ、化学的にも非常に安定しているため、酸化や腐食に強いという特性を持ちます。このため、電子部品や医療機器など、信頼性が求められる高性能分野において重要な素材として利用されています。

たとえば、金は銀に次ぐ電気伝導率を誇りますが、銀とは異なり酸化しにくいため、長期にわたって接触不良を起こしにくいという利点があります。この特性から、スマートフォンの基板や接点、ICチップのワイヤーボンディングなどに金が採用されています。

金メッキ処理された端子やコネクタは、信号伝達の安定性と耐久性の両立を可能にし、デバイスの寿命を延ばす役割を果たしています。

また、金は延性(引き延ばしても切れにくい)と展性(薄く広げても割れにくい)に富んでおり、ナノ単位での加工にも適しています。この性質は、極小の電子部品の製造や微細な回路設計において大きな利点となっており、AIチップや量子コンピュータの分野でも注目されています。

医療用途でも、体内に挿入するセンサーや刺激電極など、生体適合性と安定性が必要とされる部品に金が用いられます。

さらに宇宙産業では、過酷な温度変化や真空環境に耐えられる素材として、金が通信機器や電源ユニットの保護に使われています。

このように、金は見た目の美しさや希少性以上に、科学的な性能によって実用価値を発揮しているのです。今後も高度化するテクノロジーの現場において、金は不可欠な役割を担い続けると考えられます。

資産価値を担保するための金

もっとも注目されるのは、「有事の金」と呼ばれるように、経済や社会が不安定なときに金が買われるという性質です。通貨不安、戦争、パンデミックなど、あらゆる危機の場面で、金はその存在感を増します。紙幣は印刷して増やせますが、金は掘るしかありません。その物理的希少性こそが、信頼の裏付けとなるのです。

金の価値が揺るがない理由は、歴史に深く根ざしています。古代エジプトでは、金は神聖な金属とされ、ファラオの墓にも副葬品として使われてきました。古代ギリシャやローマでは貨幣の裏付けとして用いられ、中世ヨーロッパでは金の保有が国家の富の象徴でした。

近代においては、19世紀から20世紀初頭にかけて多くの国が「金本位制」を採用し、通貨の発行量を金の保有量に基づいて制限していました。これにより通貨の信用が金によって支えられていたのです。金本位制は1930年代の世界恐慌の影響で崩れましたが、それでも金の価値は失われず、通貨制度の根底に影響を与え続けています。

たとえば、国家のデフォルトや金融危機が起きた場合、現地通貨の価値が急落しても、金は世界中で同じ価値を保ちます。この「普遍性」が、金を長年にわたって資産保全の切り札として位置づけている理由です。実際、2020年のコロナ禍においても、株式市場が混乱するなかで金価格は上昇し、安全資産としての地位を証明しました。

こうした歴史的背景からも、金は単なる投資対象ではなく、長期的な信頼の象徴といえるでしょう。

景気と金の関係

景気の波と金の価格は、しばしば逆相関の関係にあります。

株や債券が売られる局面では、金に資金が流れやすくなります。特に、インフレ懸念や利上げ停止、金融緩和の兆しが見られるとき、金は投資家にとって魅力的な選択肢となります。

また、各国の中央銀行の動きも見逃せません。アメリカのFRBが政策金利を引き締めから緩和に転じると、ドル安が進み、相対的に金の価格が上がりやすくなります。近年では中国やロシアをはじめとする国々が、外貨準備の多様化を目的に金を積極的に買い入れています。

こうした動きは、「ドル一極集中」へのリスクを回避するための戦略的なものです。ドルに依存しない通貨制度、あるいは経済圏を構築する動きが進むなかで、金の存在感は国際的な政治経済の中でも重みを増しているのです。

いま、金はどうなっているのか

2025年現在、金価格は1オンスあたり2,300ドルを超え、史上最高値圏に達しています。この上昇には、複数の要因が複雑に絡み合っています。ここでは、三つの観点から金高騰の理由を整理してみましょう。

金融政策とインフレ懸念

まず注目すべきは、アメリカの金融政策の変化です。ここ数年続いていた急激な利上げが一段落し、市場では利下げに転じるのではという観測が強まりました。トランプ大統領もSNSなどであからさまに利下げを要求、メディアで取り上げられるなどしています。

こうした環境下では、金利を生まない金にとって不利な条件が和らぎ、相対的な魅力が高まります。金は持っていても利息を生まないため、金利が高いと見劣りしますが、金利が低下すれば話は変わってきます。

また、インフレの影響も無視できません。燃料や食料といった生活必需品の価格は依然として高止まりしており、物価上昇に備える動きが強まっています。実物資産である金は、インフレによって貨幣の価値が目減りする際の「価値の保管庫」として、古くから重宝されてきました。まさにその性質が、今の時代に再評価されているのです。

為替と国際情勢の影響

次に、為替と地政学的リスクの影響も見逃せません。ドル安が進むと、ドル建てで価格が決まる金は割安に見え、他通貨圏の投資家にとって魅力が増します。加えて、円安も進行しているため、日本国内における金価格も上昇基調が続いています。

そして、地政学的な緊張が世界各地で高まっている点も大きな要因です。ロシアとウクライナの長期的な紛争、中東の不安定化、さらには中国と周辺国との関係悪化など、投資家にとって不透明な状況が続いています。こうした「不確実性」は、安全資産としての金への需要を一段と押し上げるのです。

中央銀行の買いと構造的需給

最後に、忘れてはならないのが中央銀行の動きです。2023年から2024年にかけて、世界各国の中央銀行が過去最高レベルで金を買い入れました。これは単なる準備資産の多様化にとどまらず、ドル依存からの脱却を視野に入れた、地政学的・通貨的な戦略に基づく動きです。とりわけ中国やロシア、インドといった新興国が金保有比率を高めていることは象徴的で、これが金市場の需給構造を大きく変えています。

さらに、テクノロジーの進化による工業用途の拡大も、長期的な需要を支えています。金融資産と実需の両面から支えられる金は、いまや単なる「避難先」ではなく、グローバルな資産ポートフォリオの中核を担う存在へと進化しつつあるのです。

まとめ

金の高騰は、偶然でも一時的なブームでもありません。金融政策、為替、市場心理、地政学、そして国家戦略など、あらゆる要素が重なり合い、いま私たちは「金の時代」のただ中にいるのかもしれません。

お金に関する仕事をするものとしては、このような流れを把握しておく必要があるでしょう。顧問先にとっての資産分散、インフレ対策、そして長期的な財産保全を考えるうえで、金という選択肢はますます現実味を帯びてきています。

金の値上がりする理由には社会的不安感が伴っていることは否めません。しかし冷静かつ柔軟に金の動きに目を向けることが、いま求められているのではないでしょうか。

オンライン研修・eラーニング

オンライン研修・eラーニング

e-JINZAIで

社員スキルUP!

- e-JINZAI for account(会計事務所向け)

- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)

- 今ならe-JINZAIを2週間無料でお試しいただけます!

税理士.ch 編集部

税理士チャンネルでは、業界のプロフェッショナルによる連載から

最新の税制まで、税理士・会計士のためのお役立ち情報を多数掲載しています。

運営会社:株式会社ビズアップ総研

公式HP:https://www.bmc-net.jp/